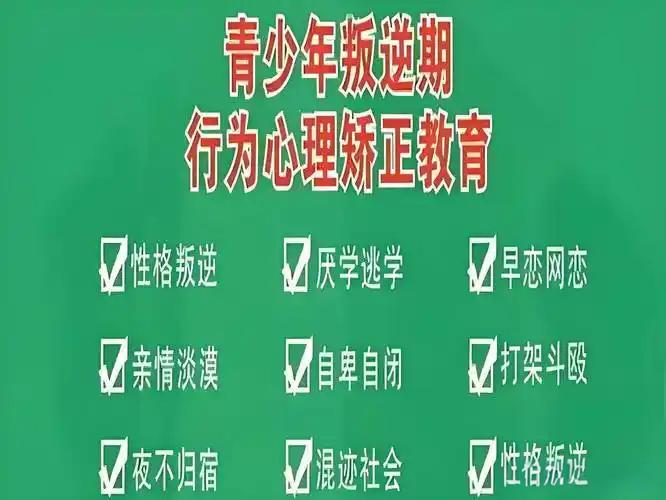

贵州青少年素质教育基地

贵州青少年素质教育基地丰富的教育课程+助力孩子健康成长 心理辅导 感恩教育 行为矫正 特长培养 励志教育 德行教育

1孩子入学,专业心理老师一对一心理辅导,发掘问题根源,定制教学方案!

2半封闭式军事化教育,改变学生不良行为习惯,使学生具有自我控制能力!

3专业同步文化辅导,在改变自身行为习惯的同时,文化课程同步补习!

4生活体验式教育,让学员亲身参加田间劳作,方知父母生活艰辛!

5感恩辅好孩教育,让孩子学会感恩,用感恩之心去回报生活,回报父母!

孩子戒网瘾过程中出现反复是非常正常的现象——就像培养运动习惯、纠正挑食毛病一样,改变长期依赖的上网行为,必然会经历“坚持-动摇-再坚持”的循环。家长的核心应对原则不是“阻止反复”,而是“理解反复背后的原因,用温和且坚定的方式帮孩子重新回到轨道”,避免因过度指责让孩子产生抵触或自我否定。以下是孩子最可能出现的4类反复场景,以及具体的应对策略: ### 一、最常见反复:“忍不住打破规则”(比如超时上网、偷偷藏手机玩)

#### 背后原因:

- 短期诱惑太强:比如游戏更新了新关卡、同学约着线上组队,孩子难以抵抗即时的快乐;

- 规则执行有漏洞:比如之前约定“每天玩30分钟”,但某天家长忙忘了监督,孩子趁机超时,之后就想“再试一次也没关系”;

- 自我管控力波动:孩子的自控力本就比成人弱,遇到疲惫、无聊时(比如作业多、没人陪玩),容易用上网“逃避”或“打发时间”。

#### 家长应对:

1. **不指责,先“共情+了解原因”**

别急着说“你怎么又超时了?说了多少次不听!”,而是先平静地问:“妈妈看到你今天玩了40分钟,是不是游戏里有特别想完成的事呀?还是今天作业太多,想放松一下?”——先接纳孩子的情绪和需求,孩子才愿意说出真实想法(比如“同学约我组队,我不想让他们等”),避免孩子因害怕批评而撒谎。

2. **和孩子一起“补规则”,而非“惩罚”**

比如孩子因“同学邀约”超时,可调整规则为:“如果同学约你玩,提前跟妈妈说,我们可以把当天的30分钟拆成‘放学玩15分钟+睡前玩15分钟’,既不耽误和同学互动,也能遵守时间”;如果是家长忘记监督,要主动说“妈妈昨天忙忘了提醒你,以后我们一起把计时器放在书桌前,时间到了它会提醒我们”。

*关键:让孩子觉得“规则是帮他的,不是管他的”,避免因惩罚(比如一周不准玩)让孩子产生“反正破戒了,干脆放弃”的心态。*

### 二、最容易焦虑的反复:“戒网后变得无聊、烦躁,甚至拒绝其他活动”

#### 背后原因:

- 上网是孩子过去唯一的“快乐来源”:之前一无聊就刷视频、玩游戏,戒网后没找到替代的兴趣,觉得“做什么都没劲儿”;

- 情绪依赖未被满足:比如孩子之前通过上网缓解孤独(比如家长忙,没人陪)、释放压力(比如考试没考好),戒网后情绪没了出口,就会变得烦躁。

### 一、最常见反复:“忍不住打破规则”(比如超时上网、偷偷藏手机玩)

#### 背后原因:

- 短期诱惑太强:比如游戏更新了新关卡、同学约着线上组队,孩子难以抵抗即时的快乐;

- 规则执行有漏洞:比如之前约定“每天玩30分钟”,但某天家长忙忘了监督,孩子趁机超时,之后就想“再试一次也没关系”;

- 自我管控力波动:孩子的自控力本就比成人弱,遇到疲惫、无聊时(比如作业多、没人陪玩),容易用上网“逃避”或“打发时间”。

#### 家长应对:

1. **不指责,先“共情+了解原因”**

别急着说“你怎么又超时了?说了多少次不听!”,而是先平静地问:“妈妈看到你今天玩了40分钟,是不是游戏里有特别想完成的事呀?还是今天作业太多,想放松一下?”——先接纳孩子的情绪和需求,孩子才愿意说出真实想法(比如“同学约我组队,我不想让他们等”),避免孩子因害怕批评而撒谎。

2. **和孩子一起“补规则”,而非“惩罚”**

比如孩子因“同学邀约”超时,可调整规则为:“如果同学约你玩,提前跟妈妈说,我们可以把当天的30分钟拆成‘放学玩15分钟+睡前玩15分钟’,既不耽误和同学互动,也能遵守时间”;如果是家长忘记监督,要主动说“妈妈昨天忙忘了提醒你,以后我们一起把计时器放在书桌前,时间到了它会提醒我们”。

*关键:让孩子觉得“规则是帮他的,不是管他的”,避免因惩罚(比如一周不准玩)让孩子产生“反正破戒了,干脆放弃”的心态。*

### 二、最容易焦虑的反复:“戒网后变得无聊、烦躁,甚至拒绝其他活动”

#### 背后原因:

- 上网是孩子过去唯一的“快乐来源”:之前一无聊就刷视频、玩游戏,戒网后没找到替代的兴趣,觉得“做什么都没劲儿”;

- 情绪依赖未被满足:比如孩子之前通过上网缓解孤独(比如家长忙,没人陪)、释放压力(比如考试没考好),戒网后情绪没了出口,就会变得烦躁。 #### 家长应对:

1. **陪孩子“试错”,帮他找到“新快乐”**

不要直接说“你去看书/运动啊”,而是用“一起参与”的方式引导:“妈妈今天也不想洗碗,我们先一起玩10分钟拼图,拼完再去洗好不好?”“听说小区楼下有小朋友玩滑板,我们去看看,你想试试的话妈妈陪你学”。

刚开始孩子可能会拒绝,家长可以“先做给孩子看”——比如自己拼拼图时故意说“哇,这块拼对了,你看像不像小房子?”,或者玩滑板时笑着说“妈妈摔了好几次,你敢不敢来挑战一下?”,用轻松的氛围让孩子慢慢参与,找到新兴趣。

2. **帮孩子“命名情绪”,替代“用上网逃避”**

比如孩子烦躁时,主动问:“你现在是不是觉得心里乱糟糟的?是因为作业不会写,还是觉得没什么好玩的?”——先帮孩子说清情绪,再一起想办法:“如果是作业难,我们一起看看哪里不会;如果是无聊,我们可以列个‘无聊清单’,把想做的事(比如捏橡皮泥、看动画片)写下来,下次无聊就挑一个做”。

### 三、最容易被忽视的反复:“和家长对抗,故意‘反着来’”(比如家长越不让玩,越要偷偷玩)

#### 背后原因:

- 亲子沟通失衡:比如家长只强调“不准上网”,却没听孩子说“为什么想玩”;或者用“你再玩就不是好孩子”“别人都不玩,就你特殊”等话否定孩子,让孩子觉得“家长不理解我,还在贬低我”,于是用“反抗”表达不满;

- 孩子想“夺回控制权”:如果戒网规则是家长“单方面制定”的(比如“我规定你每天只能玩20分钟”),孩子会觉得“自己的事不能自己做主”,于是通过“偷偷玩”证明“我能控制自己的行为”。

#### 家长应对:

1. **主动“放权”,让孩子参与规则制定**

比如把“制定上网计划”变成亲子讨论:“下周我们一起定上网时间吧,你觉得每天放学后玩多久合适?周末可以多玩一点,但要先完成什么事呢?”——给孩子2-3个选择(比如“是玩30分钟还是40分钟?”),既尊重孩子的意愿,也避免规则失控。

当孩子觉得“规则是我自己定的”,就会更愿意遵守,减少“对抗心理”。

2. **暂停“说教”,用“行动”修复亲子关系**

如果孩子已经出现对抗,先别急着纠正,而是先“降温”:比如当天不再提“上网”的事,转而陪孩子做一件他喜欢的事(比如看他喜欢的动漫、聊他感兴趣的话题)。等孩子情绪平复后,再轻声说:“妈妈之前可能没好好听你说为什么想玩,如果你有想法,随时可以跟妈妈说,我们一起想办法”。

亲子关系缓和后,孩子才会愿意接受家长的引导,而非用“反抗”保护自己。

### 四、最需要耐心的反复:“阶段性好转后,又‘回到原点’”(比如坚持2周遵守规则,第3周又天天超时)

#### 背后原因:

- 外部环境变化:比如放假后时间变宽松、家里来了会上网的亲戚小孩、孩子换了新的上网软件(比如之前玩游戏,现在刷短视频),旧习惯被重新激活;

- 内在动力不足:孩子之前的坚持可能是“为了让家长开心”,而非“自己想改变”,当家长的关注减少(比如不再每天表扬),动力就会下降;

- 遇到挫折:比如新兴趣没坚持下来(比如学画画觉得难)、和同学闹矛盾(没人一起线下玩),又回到“上网找安慰”的旧模式。

#### 家长应对:

1. **不否定孩子的“过去努力”,只聚焦“当下调整”**

千万别提“你之前都做得好好的,怎么又退步了?”,而是说:“妈妈记得你前两周每天都能准时关掉手机,特别厉害!这几天是不是遇到什么事了?我们一起看看怎么能像之前一样做好”——先肯定孩子的进步,再帮他分析“回到原点”的原因(比如“是不是放假后时间太多,不知道该做什么?我们可以一起定个假期计划”),避免孩子因“觉得自己没毅力”而放弃。

2. **帮孩子“把大目标拆小”,重建动力**

比如孩子之前坚持2周,现在可以说:“我们先定个小目标,今天能做到‘玩30分钟就关掉’,晚上就可以选一个你喜欢的水果当奖励”;当孩子做到后,及时肯定:“你今天准时关手机了,说到做到,特别棒!”——用“小目标+即时奖励”帮孩子重新积累信心,慢慢恢复之前的习惯。

### 最后:家长要先接纳“反复是正常的”,再做孩子的“稳定支持者”

很多家长看到孩子反复时,会陷入焦虑:“是不是我方法错了?孩子是不是没救了?”其实,孩子的行为改变本就是“螺旋式上升”的——每一次反复,都是在帮孩子更清楚“自己哪里容易动摇”,也让家长更了解“孩子的真实需求”。

关键是家长要保持“温和而坚定”的态度:不因为反复而打骂指责(破坏亲子关系),也不因为反复而放任不管(让孩子失去规则感),而是像“陪孩子学走路”一样,摔倒了就扶他起来,告诉他“没关系,我们再试一次”。当孩子感受到“无论我有没有做好,家长都会支持我”,才会有勇气继续调整,最终真正做到“掌控上网,而非被上网掌控”。

#### 家长应对:

1. **陪孩子“试错”,帮他找到“新快乐”**

不要直接说“你去看书/运动啊”,而是用“一起参与”的方式引导:“妈妈今天也不想洗碗,我们先一起玩10分钟拼图,拼完再去洗好不好?”“听说小区楼下有小朋友玩滑板,我们去看看,你想试试的话妈妈陪你学”。

刚开始孩子可能会拒绝,家长可以“先做给孩子看”——比如自己拼拼图时故意说“哇,这块拼对了,你看像不像小房子?”,或者玩滑板时笑着说“妈妈摔了好几次,你敢不敢来挑战一下?”,用轻松的氛围让孩子慢慢参与,找到新兴趣。

2. **帮孩子“命名情绪”,替代“用上网逃避”**

比如孩子烦躁时,主动问:“你现在是不是觉得心里乱糟糟的?是因为作业不会写,还是觉得没什么好玩的?”——先帮孩子说清情绪,再一起想办法:“如果是作业难,我们一起看看哪里不会;如果是无聊,我们可以列个‘无聊清单’,把想做的事(比如捏橡皮泥、看动画片)写下来,下次无聊就挑一个做”。

### 三、最容易被忽视的反复:“和家长对抗,故意‘反着来’”(比如家长越不让玩,越要偷偷玩)

#### 背后原因:

- 亲子沟通失衡:比如家长只强调“不准上网”,却没听孩子说“为什么想玩”;或者用“你再玩就不是好孩子”“别人都不玩,就你特殊”等话否定孩子,让孩子觉得“家长不理解我,还在贬低我”,于是用“反抗”表达不满;

- 孩子想“夺回控制权”:如果戒网规则是家长“单方面制定”的(比如“我规定你每天只能玩20分钟”),孩子会觉得“自己的事不能自己做主”,于是通过“偷偷玩”证明“我能控制自己的行为”。

#### 家长应对:

1. **主动“放权”,让孩子参与规则制定**

比如把“制定上网计划”变成亲子讨论:“下周我们一起定上网时间吧,你觉得每天放学后玩多久合适?周末可以多玩一点,但要先完成什么事呢?”——给孩子2-3个选择(比如“是玩30分钟还是40分钟?”),既尊重孩子的意愿,也避免规则失控。

当孩子觉得“规则是我自己定的”,就会更愿意遵守,减少“对抗心理”。

2. **暂停“说教”,用“行动”修复亲子关系**

如果孩子已经出现对抗,先别急着纠正,而是先“降温”:比如当天不再提“上网”的事,转而陪孩子做一件他喜欢的事(比如看他喜欢的动漫、聊他感兴趣的话题)。等孩子情绪平复后,再轻声说:“妈妈之前可能没好好听你说为什么想玩,如果你有想法,随时可以跟妈妈说,我们一起想办法”。

亲子关系缓和后,孩子才会愿意接受家长的引导,而非用“反抗”保护自己。

### 四、最需要耐心的反复:“阶段性好转后,又‘回到原点’”(比如坚持2周遵守规则,第3周又天天超时)

#### 背后原因:

- 外部环境变化:比如放假后时间变宽松、家里来了会上网的亲戚小孩、孩子换了新的上网软件(比如之前玩游戏,现在刷短视频),旧习惯被重新激活;

- 内在动力不足:孩子之前的坚持可能是“为了让家长开心”,而非“自己想改变”,当家长的关注减少(比如不再每天表扬),动力就会下降;

- 遇到挫折:比如新兴趣没坚持下来(比如学画画觉得难)、和同学闹矛盾(没人一起线下玩),又回到“上网找安慰”的旧模式。

#### 家长应对:

1. **不否定孩子的“过去努力”,只聚焦“当下调整”**

千万别提“你之前都做得好好的,怎么又退步了?”,而是说:“妈妈记得你前两周每天都能准时关掉手机,特别厉害!这几天是不是遇到什么事了?我们一起看看怎么能像之前一样做好”——先肯定孩子的进步,再帮他分析“回到原点”的原因(比如“是不是放假后时间太多,不知道该做什么?我们可以一起定个假期计划”),避免孩子因“觉得自己没毅力”而放弃。

2. **帮孩子“把大目标拆小”,重建动力**

比如孩子之前坚持2周,现在可以说:“我们先定个小目标,今天能做到‘玩30分钟就关掉’,晚上就可以选一个你喜欢的水果当奖励”;当孩子做到后,及时肯定:“你今天准时关手机了,说到做到,特别棒!”——用“小目标+即时奖励”帮孩子重新积累信心,慢慢恢复之前的习惯。

### 最后:家长要先接纳“反复是正常的”,再做孩子的“稳定支持者”

很多家长看到孩子反复时,会陷入焦虑:“是不是我方法错了?孩子是不是没救了?”其实,孩子的行为改变本就是“螺旋式上升”的——每一次反复,都是在帮孩子更清楚“自己哪里容易动摇”,也让家长更了解“孩子的真实需求”。

关键是家长要保持“温和而坚定”的态度:不因为反复而打骂指责(破坏亲子关系),也不因为反复而放任不管(让孩子失去规则感),而是像“陪孩子学走路”一样,摔倒了就扶他起来,告诉他“没关系,我们再试一次”。当孩子感受到“无论我有没有做好,家长都会支持我”,才会有勇气继续调整,最终真正做到“掌控上网,而非被上网掌控”。